Le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres

Objectif

Acquérir les plus beaux sites du littoral pour les soustraire à l'urbanisation pour une sauvegarde écologique et paysagère en vue de la protection définitive des milieux naturels.

Concerne les communes côtières, riveraines des grands lacs (de plus de 1000 ha), les estuaires et secteurs limitrophes constituant une unité écologique, en métropole et en outremer. Les terrains acquis deviennent inaliénables.

Missions

Acquisition de terrain à l'amiable, par préemption ou expropriation,

Travaux de restauration des écosystèmes,

Aménagement pour accueillir le public, estimé à 30 millions de visiteurs par an.

Combien

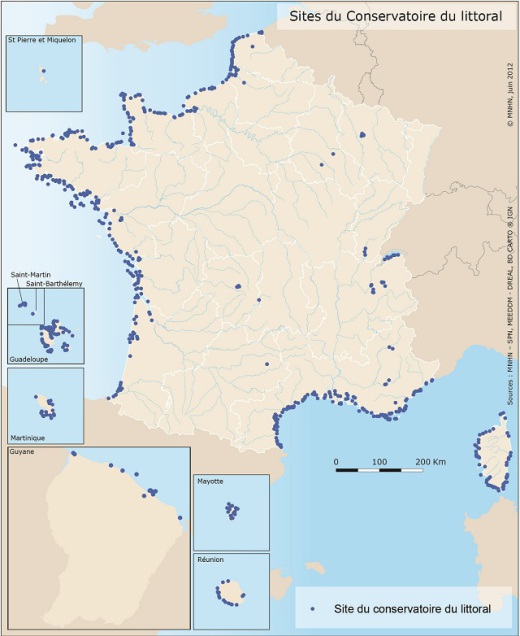

650 sites du Conservatoire du Littoral, couvrant 138 000 ha et représentant environ 1 000 km de rivages, soit plus de 11 % du linéaire côtier.

Exemples

Site des deux Caps (Pas-de-Calais)

Île de Tatihou (Cotentin)

Abbaye de Beauport (Côtes d'Armor)

Pointe du Raz (Finistère)

Côte sauvage de Quiberon (Morbihan)

Domaine de Certes du bassin d'Arcachon (Gironde)

Paulilles (Pyrénées-Orientales)

Île Sainte-Lucie (Aude)

Vieux salins d'Hyères (Var)

Mont Vinaigrier à Nice (Alpes-Maritimes)

Réserve naturelle de la Scandula (Corse-du-Sud)

Pointe des Châteaux (Guadeloupe)

Îles du Salut (Guyane)

Historique

Le Conservatoire de l'espace Littoral et des rivages lacustres (ou « Conservatoire du Littoral ») est un établissement public administratif de l’État, créé en 1975. Il est aujourd'hui placé sous la tutelle du Ministère chargé de l'écologie.

Gestion

La gestion des sites est proposée aux collectivités territoriales, parfois à des établissements publics, comme le Parc national de Port-Cros ou, enfin, des associations agréées, comme la Ligue pour la Protection des Oiseaux ou la Société Nationale de Protection de la Nature.

Des Conseils de rivages ont été institués au niveau de chaque façade littorale. Composés à parité d'élus départementaux et régionaux, ils ont un rôle de consultation et de proposition quant à la politique foncière dans leur aire de compétence et également, depuis 2002, en matière de politique d'aménagement et de gestion.

Le président de chaque Conseil de rivages siège de droit au Conseil d'administration du Conservatoire du Littoral. Sur le terrain, environ 800 conventions d'usage ont été conclues par le Conservatoire avec des exploitants (agriculteurs, éleveurs, conchyliculteurs, sauniers...).

Le premier

Les Garennes de Lornel (Pas-de-Calais 485 ha) en décembre 1976

Le dernier

Le Fiers d'Ars sur l’Île de ré (Charentes Maritimes 1.09 ha) en octobre 2013

Le plus grand

Étangs et marais des salins de Camargue - plus de 20 000 hectares

Financement

Les financements provenant de recette fiscale (droit annuel de francisation et de navigation des navires de plaisance, taxe sur les passagers maritimes), constituent l'essentiel du budget, complété par les collectivités territoriales, l'Union européenne, l’État, le mécénat d'entreprise, des dons et legs.

Le budget global du Conservatoire est de 50 M€ par an.

En investissement, le tiers du budget du Conservatoire est consacré aux travaux de restauration et d'aménagement, les deux autres tiers étant consacrés à l'acquisition foncière.

La gestion est financée essentiellement par les collectivités territoriales soit un budget estimé à 50M€ par an.

Réseau

Les gestionnaires des terrains du Conservatoire du Littoral[1] sont réunis en réseau au sein de Rivages de France, association loi 1901.

A retenir

Fondamental :

Le Conservatoire du Littoral et des rivages lacustres acquiert chaque année 20 à 30 km², environ 3 000 ha.

L'établissement acquiert à 80% à l'amiable, 5% par préemption et 15% sur déclaration d'utilité publique (expropriation).

Un concept/une devise : le « tiers sauvage ». A l'origine de sa création, le but fixé par le Conservatoire du Littoral était de protéger le tiers du littoral à l'horizon 2030. En 2005, après 30 ans d'acquisition, 11 % du linéaire côtier est protégé.