Établir des cartes de risque

Pour qu'un organisme nuisible puisse effectivement s'établir dans la zone où il a été introduit, il doit trouver des conditions climatiques (température, pluviométrie, humidité, etc..), environnementales (présence et densité des plantes hôtes, couvert végétal, altitude..) voir biotiques (présence d'un vecteur) favorables. Pour évaluer le risque d'établissement, les experts recourent très souvent à des cartes de risque qui visent à prédire la distribution géographique des zones favorables à l'organisme nuisible introduit. Les méthodes utilisées dérivent de celles utilisées pour cartographier les niches écologiques des espèces dans leur aire géographique d'origine. Prédire les zones géographiques potentiellement favorables à un organisme invasif en dehors de son aire d'origine est cependant plus complexe car :

Les données biologiques sur l'organisme nuisible sont parfois très limitées et il n'est pas toujours facile d'identifier les facteurs environnementaux, écologiques ou même évolutifs essentiels à prendre en compte.

Les populations d'un organisme récemment introduit ne sont pas encore à l'équilibre dans leur nouvel environnement et l'organisme nuisible peut s'adapter à des conditions différentes de celles de son aire d'origine.

Les variables informatives

Le climat et la répartition de(s) espèce(s) hôte(s) sont deux variables majeures utilisées pour l'établissement de cartes de risque.

Le climat influence la phénologie[1] des organismes nuisibles, leur reproduction, leur dispersion ou encore leur capacité de survie hivernale. Ainsi, de nombreux organismes doivent accumuler un nombre donné de degré-jours pour atteindre un certain stade de développement. Certains agents pathogènes (champignons et bactéries) dépendent directement de la pluviométrie, de l'humidité relative ou encore de l'eau libre à la surface du feuillage pour compléter leur cycle biologique et/ou se disperser. Certains modèles intègrent ainsi des données météo en plus des données climatiques. Dans ce cas, il faut pouvoir disposer de données précises pour les aires géographiques d'intérêt.

La distribution géographique des plantes hôtes est une variable essentielle, notamment pour les agents pathogènes et les ravageurs. Au-delà de la seule information présence/absence, c'est souvent la densité des plantes hôtes qui va être déterminante car elle va conditionner les possibilités de croissance de la population de l'organisme introduit et sa dispersion.

Les approches

De nombreuses approches sont disponibles pour modéliser la distribution potentielle d'un organisme en fonction de variables climatiques et/ou environnementales. La plupart de ces méthodes vise à décrire la relation entre la présence d'un organisme et les différentes covariables par des approches déductives, inductives ou une combinaison de ces deux processus. Les approches déductives utilisent une connaissance détaillée des préférences climatiques de l'organisme déterminées par des expérimentations en laboratoire alors que les approches inductives utilisent la distribution actuelle connue de l'organisme nuisible et les données climatiques pour estimer les préférences climatiques de l'organisme nuisible ciblé. Cette dernière approche est souvent utilisée car elle ne nécessite que peu de connaissance sur la biologie de l'organisme et permet d'établir une carte de risque rapidement nécessaire à la mise en place d'une stratégie de surveillance en cas d'introduction. Dans tous les cas, les variables et les paramètres déterminés sur une base statistique doivent avoir une pertinence biologique. Le schéma ci-après vous décrit les étapes et les acteurs impliqués dans la réalisation d'une carte de risque

Les outils et les logiciels disponibles

De nombreux outils et logiciels ont été développés pour modéliser ces risques (CLIMEX, CLIMTACH, NAPPFAST par exemple). Ils sont généralement suffisamment flexibles pour permettre des approches inductives ou déductives et pour intégrer de nombreuses variables environnementales. Ces systèmes, associés à des systèmes d'information géographiques, incluent des modèles simples d'histoire de vie des organismes (modèles de développement, de survie, d'infection dans le logiciel NAPPFAST) ou utilisent un index de croissance annuel (décrivant le potentiel de croissance de la population de l'organisme nuisible pendant la saison favorable).

L'ajustement des paramètres du modèle, la vérification du comportement du modèle aux changements de valeurs de paramètres (par des approches mathématiques appelées analyse de sensibilité) et le test des performances du modèle font partie intégrante de la phase de développement. En effet, il est essentiel de valider les sorties du modèle et de pouvoir évaluer les incertitudes dans les estimations. La représentation des incertitudes dans les cartes de risque reste un enjeu majeur pour les années à venir. De même, ces cartes de risque n'incluent généralement pas les dégâts ou les impacts potentiels que ces organismes peuvent provoquer dans la zone envahie.

Enfin, il convient de préciser que ces approches ne sont pas nécessairement adaptées à tous les organismes nuisibles, par exemple ceux exclusivement associés à une culture sous serre ou peu dépendants directement du climat (indépendamment de la distribution de leurs plantes hôtes et de leurs éventuels vecteurs comme les virus par exemple).

Exemple :

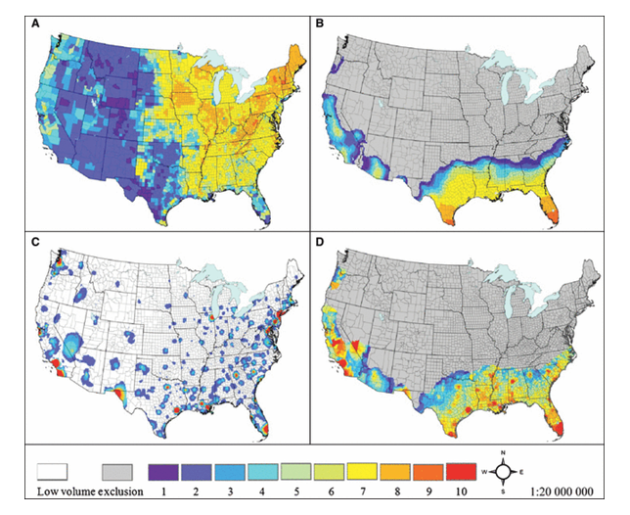

Des cartes de risque ont été construites à l'aide du logiciel NAPPFAST pour évaluer et localiser les possibilités d'établissement d'un organisme invasif, l'escargot terrestre géant Africain aux USA. La carte de risque finale a été obtenue en combinant différentes cartes de risque relatives à:

- la densité de ses plantes hôtes (16 hôtes primaires et 54 hôtes secondaires),

- ses besoins en température (2400°C jour sont nécessaires pour compléter une génération et des températures inférieures à -2°C ou supérieures à 40°C ne sont pas compatibles avec sa survie)

- ses voies d'introduction potentielles (l'escargot peut être introduit via l'échange de nombreux végétaux et autres types de marchandise en provenance de nombreuses régions du monde).

Les différentes cartes ainsi que la carte finale est accessible en cliquant sur ce lien.[carte risque[2]].