La création d'espaces protégés est argumentée aujourd'hui par la perte de biodiversité et les services rendus par les écosystèmes. Une prise de conscience et une réflexion mondiale se sont donc amorcées. Malgré tout, la biodiversité continue de régresser.

La biodiversité et la géodiversité menacées à l'échelle planétaire

Définition : Biodiversité : le néologisme qui a fait le tour du monde

Utilisé lors du forum sur la diversité biologique de 1986 par le scientifique Walter Rosen, ce néologisme désigne la variété et la diversité du monde vivant. Elle représente la richesse biologique, la diversité des organismes vivants, ainsi que les relations que ces derniers entretiennent avec leurs milieux. Elle est subdivisée généralement en trois niveaux : diversité génétique au sein d'une même espèce, diversité des espèces au sein du vivant et diversité des écosystèmes l'échelle de la planète. Jugé plus percutant que le terme de "diversité biologique", il s'agissait à l'époque d'attirer fortement l'attention sur l'érosion de la diversité du vivant et l'accélération du processus d'extinction d'espèces.

Définition : Géodiversité

Les patrimoines géologiques (roches, minéraux, fossiles), géomorphologie (formes du relief) et pédologique (sols) forment la géodiversité, ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les génère (Gray, 2004). Support essentiel de biodiversité, elle peut être menacée de disparation ou de dégradation parfois irréversible par de nombreuses activités humaines : exploitation de carrières, pillage des fossiles, exploitation du pétrole, gaz ou hydrocarbures, pollution de l'eau, marché du sable.

Les causes de l'érosion de la biodiversité

disparition ou fragmentation des habitats

artificialisation des sols

pollution des milieux naturels et des sols

réchauffement climatique

invasion des écosystèmes par des espèces introduites

surexploitation des ressources naturelles (chasse, pêche, cueillette)

braconnage

L'identification de la vulnérabilité des habitats

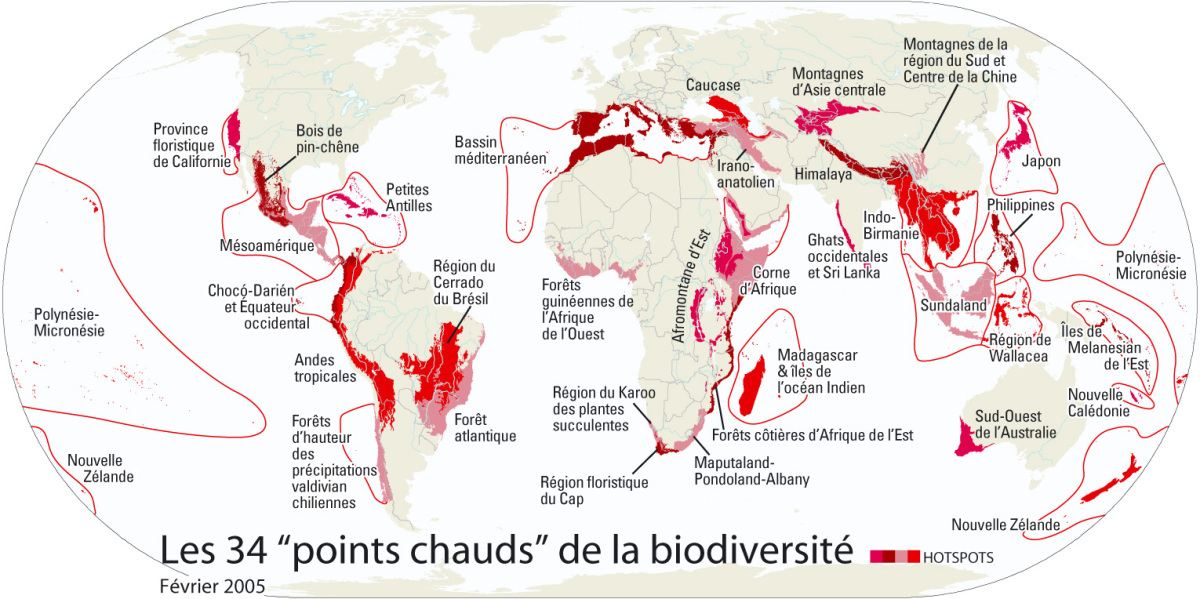

Définition : Qu'est-ce qu'un hot spot ?

Le concept des « points chauds » de biodiversité a été développé depuis 1988 à l'Université d'Oxford par l'équipe de Norman Myers. Les scientifiques ont défini des secteurs prioritaires appelés point chaud où sont localisés les priorités de conservation : à la fois parce qu'ils contiennent au moins 1500 espèces de plantes endémiques mais aussi parce qu'ils risquent des dégradations potentielles. Pour être qualifié de point chaud au moins 70 % de sa végétation primaire (ou de son habitat originel selon certaines définitions) doit avoir disparu. Les écosystèmes y sont déjà très fragmentés et d'étendues réduites. Aucun critère anthropique n'a été pris en compte dans leur délimitation. Les densités humaines y varient de 4 à 332 habitants au km2.

Où sont-ils localisés ?

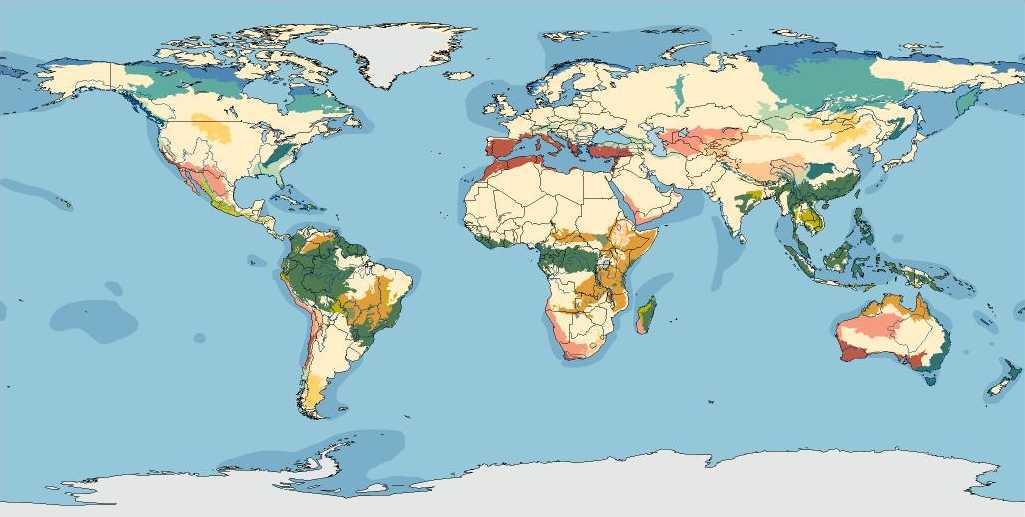

Définition : Qu'est-ce qu'une écorégion ?

Ecorégion

« Aire géographique assez large se distinguant par le caractère unique de sa géologie, de son climat, de ses ressources en eau, de sa faune et de sa flore. Il existe plusieurs systèmes d'écorégions mis au point par différents organismes. La délimitation de ces écorégions est l'objet de nombreuses controverses. »

UICN[1]

« Une unité étendue de terre ou d'eau qui contient un assemblage d'espèces, de communautés naturelles et de conditions environnementales qui se distingue au plan géographique. »

WWF[2]

L'organisation non-gouvernementale WWF[2] (Fonds mondial pour la nature) a établi une classification qui divise la surface terrestre en 14 biomes. Ces biomes sont subdivisés en 800 écorégions environ. 238 d'entre-elles sont les plus représentatives au niveau biologique. Elles seraient prioritaires en matière de conservation, sur des critères d'endémisme, de richesse spécifique, de rareté, de phénomènes ou évolutions écologiques originaux. .

142 écorégions terrestres classées en 14 biomes

53 écorégions d'eau douce classées en 7 biomes

43 écorégions marines classées en 5 biomes

Où sont-elles ?

Légende de la mappemonde des biomes Forêts de feuillus humides tropicales et subtropicales Forêts de feuillus sèches tropicales et subtropicales Forêts de conifères tropicales et subtropicales Forêts de feuillus et forêts mixtes tempérées Forêts de conifères tempérées Forêts boréales et taïga Prairies, savanes et brousses tropicales et subtropicales Prairies, savanes et brousses tempérées Prairies et savanes inondables Prairies et brousses d'altitude Toundra Forêts, bois et maquis méditerranéens Déserts et brousses xériques Mangroves |

Exemples de milieux en régression

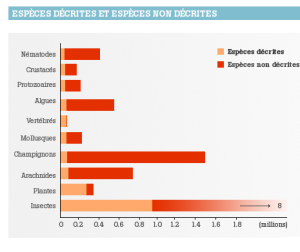

Biodiversité : une connaissance partielle des espèces

La raréfaction des espèces est un fait avéré mais il est difficile de s'entendre sur les chiffres exacts relatifs à leurs disparitions. De plus, on est loin de connaître toutes les espèces présentes sur notre planète. Certaines d'entre elles disparaissent avant même que nous n'ayons eu le temps de les identifier. En 2011, 1,9 millions d'espèces différentes étaient recensées dans le monde. Sur un total estimé à plus de 10 millions. Nous connaissons moins de 20% des espèces existantes. |

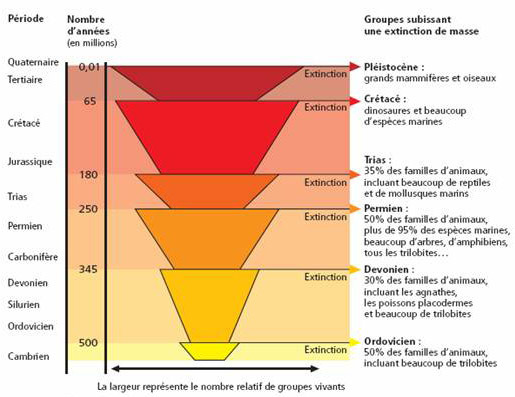

Une érosion avérée, vers une sixième extinction ?

Notre planète est susceptible d'entrer dans sa sixième extinction de masse sur une échelle de temps très courte. On assiste à une accélération du rythme des extinctions des espèces. Les extinctions massives précédentes se sont produites dans les 540 derniers millions d'années. Elle ont provoqué la disparition de presque 75 % des espèces dans un laps de temps allant de quelques centaines de milliers d'années à un million d'années.

500 Ma : à la limite du Cambrien et de l'Ordovicien, élimination des brachiopodes, conodontes, et un grand nombre d'espèces de trilobites.

435-440 Ma : à la limite de l'Ordovicien et du Silurien, deux extinctions massives se succèdent, peut-être suite à une grande glaciation qui aurait entraîné des désordres climatiques et écologiques, rendant difficile l'adaptation des espèces et écosystèmes au recul de la mer sur des centaines de kilomètres, puis à son retour en fin de phase glaciaire.

365 Ma : au Dévonien élimination de 70 % des espèces, non pas brutalement, mais en une série d'extinctions sur une période d'environ 3 Ma.

245-252 Ma : l'extinction du Permien est la plus massive. Près de 95 % de la vie marine disparaît ainsi que 70 % des espèces terrestres (plantes, animaux).

200 Ma : disparition de 75 % des espèces marines et de 35 % des familles d'animaux.

65 Ma : à la fin du Crétacé, 50 % des espèces disparaissent.

Remarque :

« Il disparaît une espèce sur mille tous les 1.000 ans. Actuellement, c'est une espèce sur mille... tous les ans. Là, nous sommes dans une période d'extinction massive qui a démarré il y a environ 8.000 ans et si nous continuons à ce rythme-là, plus de 75 % des espèces vivantes actuelles auront disparu d'ici seulement 250 à 350 ans »

Gilles Bœuf, biologiste

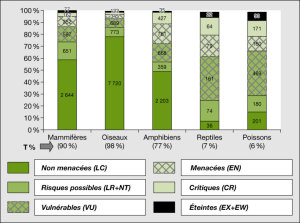

Statut des espèces de vertébrés

Complément : Un outil de référence sur l'état de la biodiversité : la liste rouge de l' UICN

Elle constitue l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation global des espèces végétales et animales. Elle s'appuie sur une série de critères précis pour évaluer le risque d'extinction de milliers d'espèces et de sous-espèces. Ces critères s'appliquent à toutes les espèces et à toutes les parties du monde.

Quels moyens pour conserver et protéger la nature ?

La conservation in-situ : maintenir les espèces et entretenir les milieux

La conservation in-situ est une technique de conservation de la faune et de la flore sauvages qui intervient dans le milieu naturel. Les lieux de conservation sont alors situés dans des périmètres identifiées et sur lesquels un statut de protection a été choisi, majoritairement par la puissance publique. La création d'espace naturel protégé s'inscrit dans démarche.

La conservation ex-situ : éviter que des espèces ne disparaissent de la planète de façon définitive

Cette technique de conservation d'espèces animales ou végétales est artificielle car elle consiste à les élever ou les cultiver hors de leurs milieux naturels : soit à des fins de réintroduction, soit pour sauver certaines espèces qui n'existent plus dans leurs milieux naturels ou soit lorsque la conservation in-situ échoue.

Les jardins zoologiques et les aquariums publics sont les lieux les plus classiques de conservation ex-situ pour la faune. Les conservatoires botaniques nationaux, les jardins botaniques ou les arboretums ciblent les espèces végétales sauvages ou domestiques.

La conservation ex- situ est complémentaire à la conservation in-situ dans le cas de réintroduction dans le milieu d'origine ou pour renforcer des populations jugées trop faibles pour se maintenir naturellement.

Les plantes sont aussi conservées dans des banques de semences, en congélation à - 20°C (conservation à long terme) ou en chambre froide à + 5°C (conservation à moyen terme).

Pour les animaux, la cryogénisation à - 190 °C de gamètes et d'embryons est techniquement possible.

La lutte contre le trafic des espèces

Le trafic du vivant pèse 15 milliards d'euros par an, ce qui le classe au 4e rang des activités illicites mondiales derrière le trafic de drogues, la contrefaçon et le trafic d'êtres humains. Il concernerait chaque année 50.000 singes, 640.000 reptiles, 1,5 million d'oiseaux, 3 millions de tortues et 350 millions de poissons d'aquarium. A cela s'ajoutent les produits dérivés : 1,6 millions de peaux de lézards, 1,1 millions de fourrures, 1,1 millions de peaux de reptiles, 1 million de morceaux de coraux, 300.000 peaux de crocodiles, 21.000 trophées de chasse et 300 tonnes de caviar (Source : Rapport de l'organisation mondiales des douanes).

En France, le projet de loi relatif à la biodiversité (2015) propose de renforcer des moyens de répression avec un relèvement des amendes et une coordination renforcée des services et ministères chargés de la mise en œuvre de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore menacées d'extinction).

Rappel :

Il existe de nombreux moyens pour protéger la biodiversité :

produire et consommer autrement, contrôler le commerce international, restaurer les milieux, réduire les pressions et la pollution, économiser l'espace, sensibiliser, éduquer et former, renforcer les réglementations environnementales... Et chacun peut heureusement à son niveau contribuer à ces objectifs ambitieux par ses modes de transports, ses choix de consommation, ses implications dans les associations.

Mais la création d'espaces naturels protégés est l'un des moyens concrets pour protéger les milieux et espèces car pour se développer, les espèces dépendent principalement de leur milieu support et de son bon état de conservation.

Complément : Débat : Conserver une nature intrinsèquement dynamique et évolutive ?

« L'idée de conserver une nature qui ne cesse de changer est un mirage lié à la courte durée de la vie humaine »

. André Langaney, généticien et professeur, Université de Genève, Espaces naturels n°50 mars-juin 2015 pp 18 et 19.