Eradiquer ou limiter la progression de la virose

Les stratégies d'éradication

Lorsque le virus a été introduit récemment dans une nouvelle zone et que la virose présente une distribution géographique encore limitée, une tentative d'éradication[1] peut être menée. Des actions de ce type sont ou ont été menées en Amérique du Nord (éradication réussie ou en cours) et au Japon (en cours). Elles font souvent appel à des stratégies de lutte extrêmement sévères pouvant potentiellement amener à une déstabilisation de la filière de production si les conditions ne sont pas réunies. Une analyse technico-économique est donc essentielle avant toute mise en œuvre de tels programmes.

Les stratégies d'éradication nécessitent une surveillance intensive des pépinières[2], des vergers de production et de tous les Prunus hôtes isolés présents à l'état sauvage ou cultivé (jardins, parcs, zones urbaines...). Les actions d'éradication entreprises dans l'état de Pennsylvanie aux États unis par exemple ont consisté à tester par ELISA (individuellement ou par groupe de 4 arbres) près de 2 millions d'arbres sur 11 années. La surveillance est poursuivie depuis 2010 pour s'assurer de l'éradication définitive du virus dans cet état. Les mesures de lutte comprenaient la mise en quarantaine de surfaces importantes desquelles aucun plant de Prunus ne pouvait sortir. En cas de détection de cas de maladie, tous les Prunus situés dans un rayon de 500 m étaient éliminés.

Les stratégies de limitation de la progression de la virose : exemple de la France

Lorsque la maladie est déjà très étendue, une stratégie d'éradication ne peut généralement pas être réalisée sans risquer de déstabiliser durablement la filière de production.

Dans cette situation, une stratégie visant à limiter la dispersion de la virose et à maintenir la proportion d'arbres malades en dessous d'un certain seuil (considéré comme économiquement acceptable) peut être mise en œuvre. Certains pays comme la France, l'Italie ou encore la Suisse sont actuellement engagés dans cette démarche.

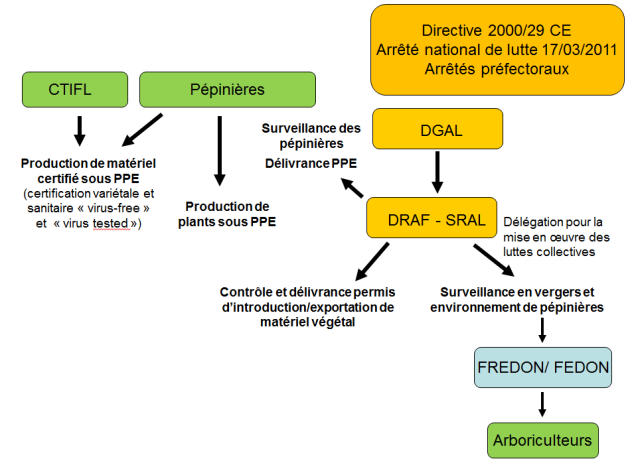

En France, le dispositif de surveillance et de lutte est défini dans le cadre d'un arrêté national de lutte. Vous pouvez le consulter en cliquant ici.

Il comprend différents acteurs (DGAL, SRAL, FREDON et FEDON, CTIFL, pépiniéristes, arboriculteurs).

Outre les contrôles stricts effectués dans les pépinières et dans leur environnement, des mesures spécifiques de lutte sont mises en place dans les vergers. La surveillance des vergers est basée sur la recherche de symptômes de maladie et la fréquence des inspections dépend essentiellement de la distance aux cas de maladie trouvés l'année n-1.

Pour limiter la dissémination de la virose, les arbres malades doivent être rapidement éliminés après leur détection et la totalité du verger arrachée si la proportion d'arbres symptomatiques à l'année n dépasse 10%. Ce seuil peut cependant être abaissé si nécessaire après analyse de risque ciblée. Enfin, la plantation/ replantation de nouveaux vergers n'est autorisée que sous certaines conditions.

Pour en savoir plus sur la gestion de la virose en France, vous pouvez écouter l'interview de Christine Colas du SRAL Languedoc-Roussillon et consulter l'arrêté national de lutte.